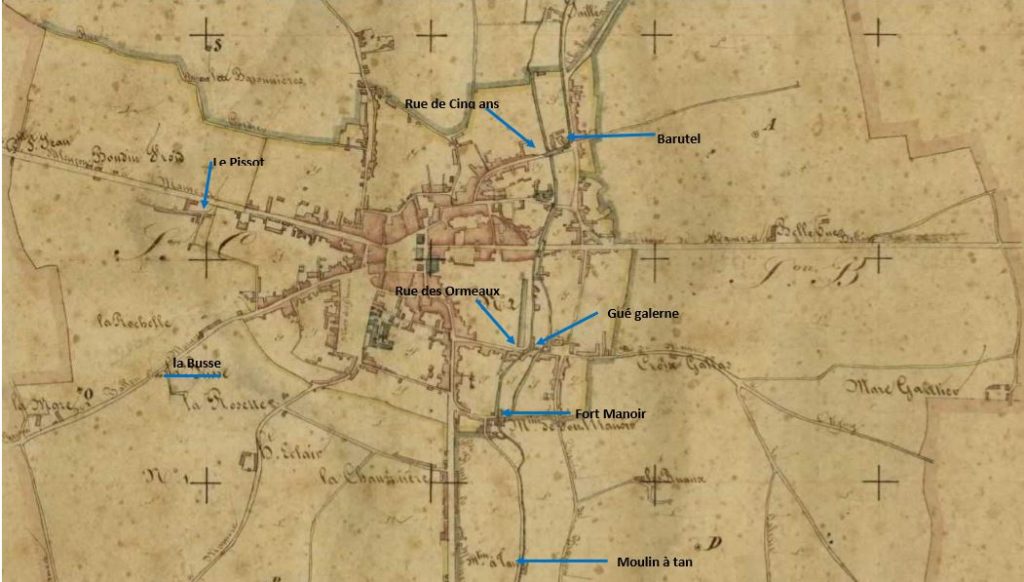

Lavoirs de la ville

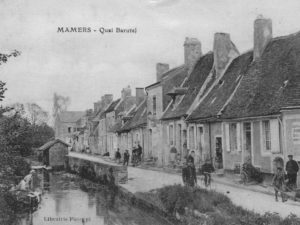

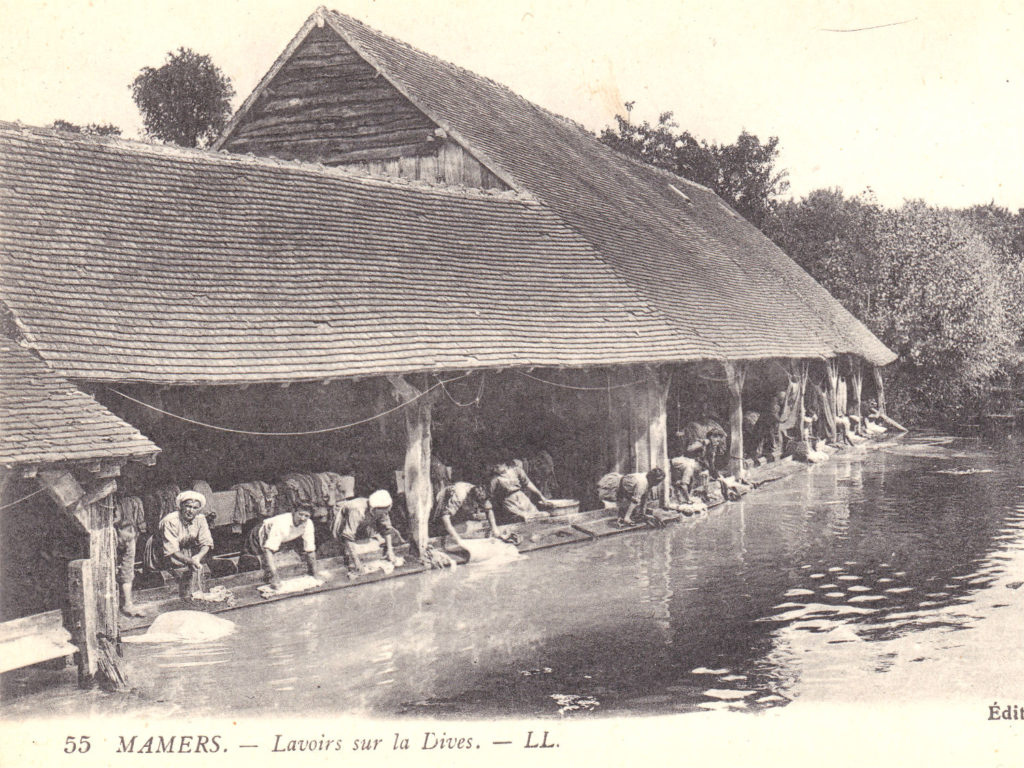

La ville de Mamers a construit et entretenu une dizaine de lavoirs publics au cours d’un siècle. La plupart se trouvaient sur la Dives. Cette petite rivière traversait la basse ville entre deux coteaux en formant une cuvette. C’était un cours d’eau large de deux mètres, endigué entre les murs des maisons particulières, quelques ponts de pierre permettant la circulation.

En 1851, là où existe déjà une portion de lavoir, à Fort Manoir, rue des Bains, la commune a le projet de construction d’un lavoir couvert et dallé pour «la classe indigente». Le devis s’élève à 818 F pour un bâtiment de 12 m sur 3 m avec une charpente en chêne, couverte en tuiles. (Arch. dép. Sarthe, 110 AC 420) En janvier 1852, la commune régularise la construction d’un lavoir à ciel ouvert au quai Barutel en votant 30,75 F.

En 1877, le maire propose de faire construire «le lavoir projeté en avant du moulin à tan», réservant la construction des autres après cet essai. Le conseil procède, à la vente aux enchères publiques, des peupliers qui se trouvent dans le voisinage et les remplace par des saules. Un bassin existait déjà, puisqu’en janvier 1878, le devis de 800 F des travaux à exécuter par voie d’économie, concerne l’agrandissement et la couverture. L’essai a dû être concluant puisqu’en octobre de la même année, le conseil approuve les devis estimatifs des travaux sur les trois autres lavoirs : la Planche aux moines pour 740 F, Barutel pour 650 F et le Pissot pour 110 F soit un total de 1 500 F.

Mais l’amélioration de ces trois lavoirs nécessite l’acquisition de la mitoyenneté des murs des jardins clos donnant sur la rivière : le droit de s’appuyer sur le mur pour installer trois poutrelles supportant la toiture, pour la Planche aux moines et Barutel, et le droit d’appuyer la toiture sur des crampons à sceller dans le mur, pour le Pissot. À chaque fois, l’enquête n’a soulevé aucune opposition mais aucun des propriétaires n’a voulu signer d’accord avec la mairie. Aussi, pour ne pas retarder les travaux de couverture, l’architecte-voyer propose une modification : à la Planche aux moines et à Barutel, les entraits seront supportés par des poteaux en chêne sur des dés fixés dans le lit de la rivière et au Pissot, les crampons à sceller seront remplacés par des poteaux en chêne et placés sur les extrémités du faîtage.

Une terrible catastrophe a frappé la ville basse le 7 juin 1904. Suite à un orage d’une rare violence et à des pluies diluviennes, la Dives s’est transformée en un torrent furieux qui a tout emporté. Dix sept personnes sont mortes.

SAUVETAGE HÉROÏQUE

« Trois femmes, occupées à laver, étaient en danger. Les eaux montaient et déjà, le faîte d’un petit mur qui les abritait disparaissait sous les remous. Une religieuse se dévoua. La sœur ANASTASIA, âgée et peu ingambe, n’hésita pas. Elle se plaça à califourchon sur le faîte du mur, les jambes pendant dans l’eau puis, s’aidant des mains, elle entreprit de faire, au long du faite du mur, le parcours qui allait l’amener auprès des femmes.

Un officier, le capitaine DEROMME, vit l’héroïque tentative de la sœur. Il s’élança sur le mur, suivi de son ordonnance, le soldat LE HOUX et ils rejoignirent la religieuse au moment où celle-ci tendait le bras vers l’une des malheureuses. »

Article sur le site histoire-généalogie

En 1906, la ville achète une parcelle de terrain C 1110, rue des Ormeaux, à l’emplacement d’une maison détruite, pour construire un lavoir en remplacement de celui du Gué galerne qui était de l’autre côté de la rue et qui a été emporté lors de l’inondation. La réception provisoire du 7 avril 1906, indique un coût de 2 256 F.

En 1912, un nouveau lavoir, estimé 627 F, est construit quai Barutel.

Tout d’abord, dix mètres de parapet sont détruits et la rivière est mise à sec pour creuser des trous correspondant aux deux dés en béton. À cela s’ajoutent la construction des murs en briques avec les angles en pierre de taille de Villaines-la-Carelle, des voûtains en briques, une plateforme en béton de ciment et grave de la Persinière. La toiture à deux pans reposant sur quatre poteaux en chêne, est couverte d’ardoises carrées d’Angers et bordée de gouttières en zinc.

En 1919, des travaux de réparation sont confiés à M. FARCY charpentier à Mamers, selon le devis de l’architecte de la ville, M. GUILLOIS.

- lavoir le plus près des Bains : 810 F pour la maçonnerie de surélévation de 80 cm du mur côté rue afin d’éviter les dégradations des passants. Pour cette reconstruction, on démolit le lavoir de l’abattoir (ville basse) et on en récupère les moellons et les tuiles.

- lavoir du quai Barutel : 20 F pour refaire un trumeau de briques.

- lavoir de la Busse, rue du Mans : 50 F pour remplacer la planche à laver par celle du lavoir de l’abattoir et rajouter des ardoises.

- lavoir de la rue des Ormeaux: 98 F pour réparer une partie du mur en ciment et remettre des tuiles.

Lavoirs du quai Barutel

Rue de Cinq ans

En 1933, le lavoir du quai Barutel est en mauvais état et la cote d’eau est trop basse. La municipalité vote l’achat d’un terrain, estimé 1 000 F, rue de Cinq ans. Cette acquisition par expropriation pour utilité publique va finalement coûter 1 500 F et permettre la réalisation de ce lavoir en ciment armé, pour une dépense de 10 200 F.

(Arch. dép. Sarthe, 2 O 181/13)

C’est le seul lavoir encore existant.

Monument aux morts

Près de la place de la République

PRO PATRIA

La ville de Mamers

A ses enfants morts pour la France

1914-1918

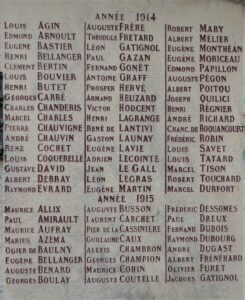

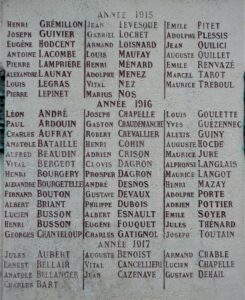

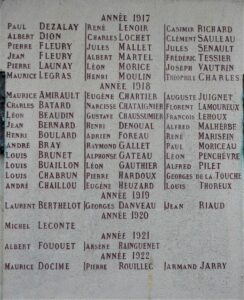

Cette haute pyramide est surmontée de la statue d’un poilu s’avançant vers nous, baïonnette d’une main, drapeau de l’autre, le regard tourné vers le lointain. La dédicace est sculptée sur le socle. Les noms et prénoms de 204 soldats sont gravés dans la pierre, par année, en lettres rouges, sur trois faces du socle; les noms de 34 victimes de la guerre 1939-1945 sont répartis par année sur trois faces, à la base, ainsi que 2 victimes en Algérie. Sur le fût, se retrouvent l’emblème de la ville sur palme et rameau d’une part et un ensemble palme, rameau de chêne, d’olivier et croix de guerre d’autre part.

Guerre 1939-1945

- 1939: Pierre BAHIER, Marcel BRIS

- 1940: Bernard ABOT, Henri BROSSE

- 1941: René CHAMPROUX, Victor CHARPENTIER, Ernest DRACHE, Julien GUERRIER, Ernest LAJEANNIERE

- 1942: Denis BELLAYER

- 1944: René BOUET, Lucien BOUFFARD, Robert FOUQUET, Jacques GABIN, Fernand HEROIN, Gustave OLIVIER, Armand PECHON, André RICHEPIN, Louis SART, Roger TREBOUL

- 1945: Pierre AUBERT, Robert CARON, Robert CHAUSSIS, Edouard DAGRON, Paul ETOC, Gabriel PRUNIER, Albert ROULLE, Marcel LELIEVRE

(Indochine)

- 1946: Bernard LEHOUX

- 1947: Pierre LOUIS, Albert ROCHER

- 1949: Lucien BARAULT, André BLANCHET

- 1951: Georges GRANDIDIER

Algérie: Abel MONGUILLON, Jean-Marie GARNIER

Le 14 avril 1921, le conseil réuni en séance extraordinaire, vote un crédit de 10 000F pour édifier un monument aux Militaires Morts pour la France. En novembre, le conseil désigne MM. Louveau et Corbin, entrepreneurs à Mamers 90 rue du Mans, pour ériger le monument moyennant la somme forfaitaire de 33 000F. Dans un entrefilet paru dans la presse locale, les Mamertins sont appelés à doubler les 5 600F récoltés lors d’une première quête de souscription. En mars 1922, le maire rappelle les dernières délibérations du conseil pour le monument qui sera érigé au centre de la Place Carnot. La dépense sera prélevée sur les 16 830,70F de souscription publique et sur une somme inscrite au budget additionnel de 1922.

Le devis signé le 3 avril 1922, comprend un monument en pierre d’Euville de 9,52m de haut posé un socle de 4,50m sur 4,50m, avec une statue, une palme et les armes de la ville de Mamers en bronze et une croix de guerre. Les inscriptions des 202 noms et prénoms seront gravés dans la pierre. Les travaux seront dirigés par M. Charles architecte de la ville et terminés pour le 14 juillet 1922.

À la séance du 30 septembre, le maire expose un devis supplémentaire de 4 266,20F de la même entreprise pour entourer le monument d’une grille en fer forgé avec porte et d’un trottoir recouvert du même glacis de pierre que le monument, avec caniveaux ; la grille remplaçant les chaînes initialement prévues.

Ce devis soulève l’indignation d’un habitant pour qui ces travaux étaient compris dans les 33 000F. Mais le préfet soutient le maire. Le 28 mai 1923, ce dernier soumet au conseil le décompte total des travaux, soit 37 750F. Un crédit supplémentaire de 435,50F sera voté le 1er octobre.

(Arch. dép. Sarthe 2 O 181/13B)

Le journal du 26 juillet 1923, relate l’inauguration du monument qui a eu lieu le 22 juillet, photographie du monument à l’appui. La cérémonie s’est déroulée le dimanche après-midi. Le cortège officiel formé place de la République avec les élèves des écoles en tête, s’est d’abord rendu au cimetière. Les jeunes filles ont déposé fleurs et couronnes sur les tombes des soldats, pendant que la Musique municipale interprétait « La Marche funèbre » de Chopin. Puis, tout le monde a défilé jusqu’à la Place Carnot où a été érigé le monument par MM. Louveau et Corbin. Les groupes et les sociétés ont pris place autour du monument pour assister aux remises de la croix de la Légion d’Honneur à un commandant de recrutement et à la médaille militaire à un jeune qui a perdu son père au combat et écouter un élève de l’École Supérieure réciter « L’Hymne aux morts » de Victor Hugo et « La France immortelle » chanté par les jeunes filles. Puis, des élèves de l’École préparatoire de gendarmerie ont déposé une palme en bronze. Des discours des élus et la « Marseillaise » ont clôturé cette cérémonie inaugurale.

À la suite de cet article, la section de Mamers de l’U.N.C. manifeste sa forte déception d’avoir été écartée de cette cérémonie alors que ses membres furent dans la souffrance pendant ces années terribles et de ne pas avoir pu les honorer glorieusement.

Lors des travaux de 1984, le monument a été déplacé de la place Carnot, vers la place de la République.

Au cimetière

Dans le bas du cimetière, un grand ensemble de croix blanches constitue le carré militaire avec un monument au nom du « Souvenir Français ».

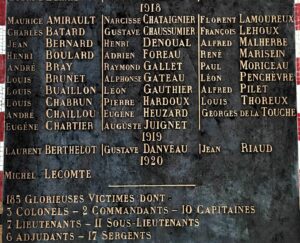

Monument paroissial

La paroisse de Mamers

A ses enfants morts pour la France

Grande Guerre 1914-1918

Éternelle reconnaissance à nos héros

Dans l’église Notre-Dame de l’Assomption, deux plaques noires avec un liseré de drapeaux bleu-blanc-rouge, sont fixées de chaque côté d’un autel pourvu, en son centre, d’une Piéta. Les noms et prénoms de 185 soldats sont gravés en lettres dorées, par année; un récapitulatif par grade est inscrit à la fin de cette longue liste.

L’inauguration de ces plaques commémoratives du 19 février 1922 est relatée dans le journal de Mamers des 19 et 26 février.

Guerre 1870-1871

Haut du cimetière

C’est une double tombe, conforme à la loi de 1873 qui rappelle le passage des Prussiens dans la région de Mamers en 1870-71.

Concession de 2 mètres pour la sépulture de 10 militaires français. Concession semblable pour celle de 4 militaires allemands. Les deux tombes sont entourées de grilles en fer.

(Rapport de 1878 de M. de Marcère ministre secrétaire d’État au département de l’Intérieur; exécution de la loi du 4 avril 1873 relative aux tombes des militaires morts pendant la guerre 1870-1871)

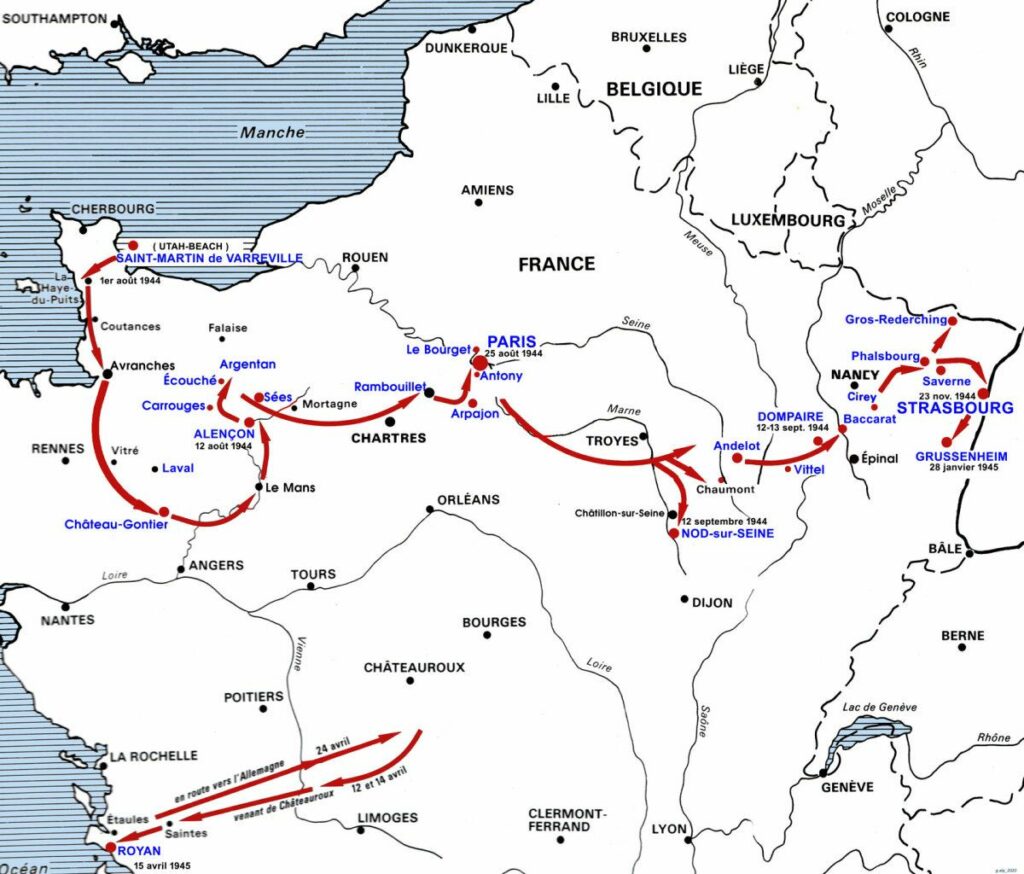

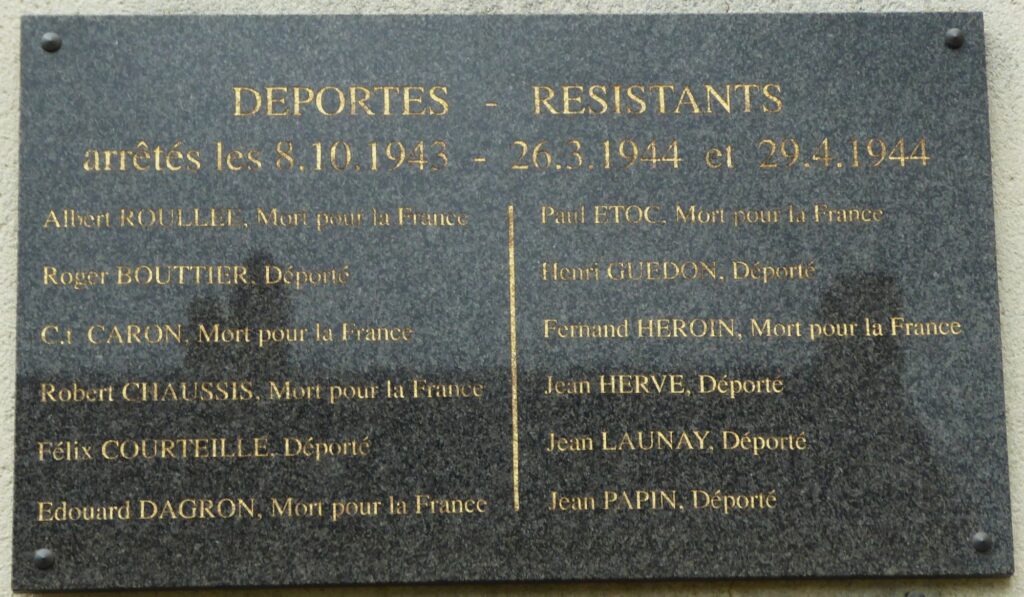

Guerre 1939-1945: Libération

mur du monastère des Soeurs Passionistes, croisement rue du Dr Godard et rue Jean jaurès

Après la Libération d’Alençon et la forêt d’Ecouves, Sées, la 2e DB se dirige vers Paris. Le 23 août 1944, elle traverse Mamers par la rue du Dr Godard, rue du Fort en direction de Bellême.

Mamers avait été libérée le 11 août 1944 par la 5e division d’Infanterie américaine.

Le 23 août 2024, la libération de la ville sera commémorée devant l’ancienne Kommandantur, à l’angle des rues Denfert-Rochereau et du Dr Godard; un défilé empruntera les rues de la ville sur les traces de la 2e DB. (article Ouest-France du 18 juin 2024)

Jean PAPIN , résistant déporté est libéré, le 17 mai 1945 au camp d’Ebensee, par l’armée américaine. Après quelques semaines de repos, il reprend ses activités de médecin-accoucheur. Il est conseiller municipal de 1947 à 1971. En 1950, il contribue à faire apposer cette plaque sur l’un des murs de l’Hôtel de Ville. En 2001, avec Jean Launay, il inaugure le « square des résistants et déportés ».

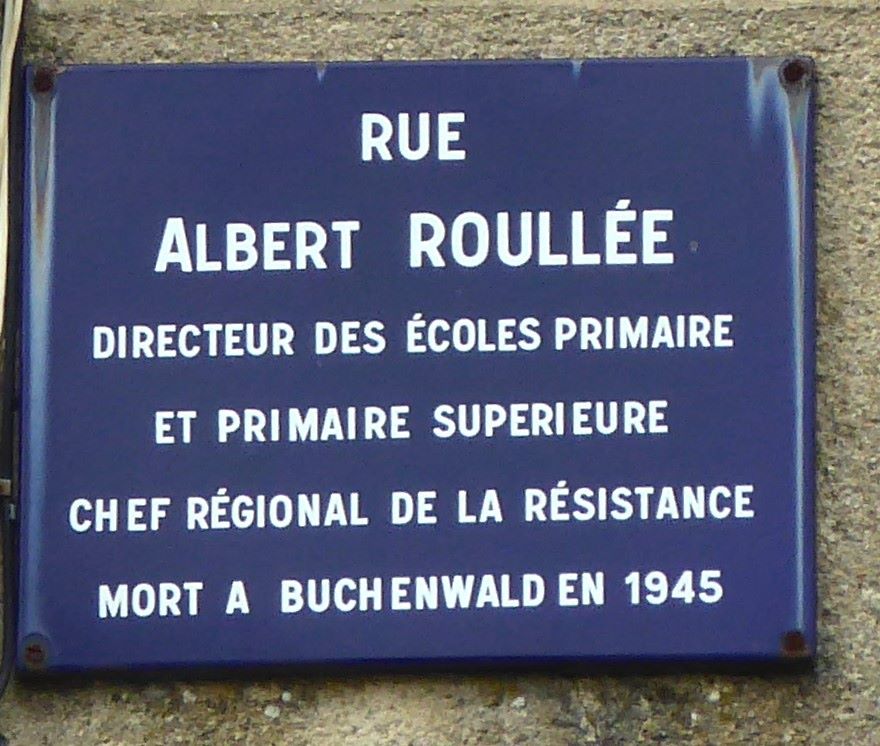

Sur ces 12 résistants, le commandant de gendarmerie Robert CARON est arrêté le 8 octobre 1943, Albert ROULLEE, est arrêté le 26 mars 1944 et l’ensemble des autres résistants sont arrêtés le 29 avril 1944. La moitié d’entre eux ne sont jamais revenus.

Au sein de la caserne de gendarmerie de la ville, plusieurs hauts gradés et gendarmes ont participé activement à la Résistance: Le lieutenant-colonel Jean ABADDIE ( arrêté le 4 octobre 1943 dans le Maine-et-Loire, déporté, libéré le 23 avril 1945) et son adjoint, le commandant Robert CARON. C’est un travail de renseignements, récupération et stockage de matériels parachutés dans la région d’Assé-le-Boisne et Bonnétable. En octobre 1943, victime de dénonciation, il réussit à échapper à la Gestapo grâce à Jean HERVE. Mais le 8 octobre 1943, mesdames Caron et Hervé sont arrêtées et conduits à la Gestapo au Mans. Robert Caron préfère se livrer et les épouses sont libérées. Robert Caron est déporté au camp de concentration de Flossenburg. Il meurt avant la libération du camp. Son corps n’a jamais été retrouvé,il fut déclaré mort le 25 mars 1945.

Albert ROULLEE est directeur de l’École Primaire Supérieure de garçons. A l’été 1941, il est contacté avec maître Pichon avoué, place de la République, par le groupe Résistance créé par Louis Floch au Mans. Ce groupe avec Pierre Naufle et Alain Bloch est rapidement décapité. Les deux mamertins retrouvent un autre groupe et sont rejoints par Jean Hervé et André Tison. Ils recrutent Jean PAPIN, médecin qui grâce à son laisser-passer, circule facilement dans la campagne. Petit à petit, malgré les difficultés et les arrestations, le groupe s’étoffe avec Félix COURTEILLE, Paul ETOC, Roger BOUTTIER, Robert CHAUSSIS, Henri GUEDON, Fernand HEROUIN, Edouard DAGRON, André RICHEPIN, Jean LAUNAY, André HERMELINE…

A l’automne 1943, le groupe est affilié à la subdivision FFIM (Forces Françaises de l’Intérieur du Maine) de l’Armée secrète dirigée, depuis septembre par Victor Daum. Ce dernier et Ferdinand Boutier, lycéen, seront arrêtés en février 1944 et déportés. Le groupe de Mamers fera partie du même convoi vers Neuengamme.

voir le livre de Jean-Louis CHARRIER « Résister- Survivre- Témoigner »2024

Guerre 1939-1945: Juste parmi les Nations

Élie Rondel

Au début de la guerre, la famille Sachter, les parents et leurs deux enfants. Ils s’habituent à la vie loin des commodités. Odette est inscrite à l’école communale et Henri au collège Saint-Paul. Mais en 1942, le danger se rapprochant, la famille Sachter choisit de partir en zone libre. Élie Rondel va se charger de les conduire en zone sûre.

Élie Rondel a été reconnu Juste parmi les Nations en 2017.

Madeleine et René Briand

Dans le sauvetage des enfants Abramczyk, la famille Briand accueillit la plus jeune Danielle, née en 1939. Le reste de la famille fut accueilli à Monhoudou et Saint-Vincent-des-Prés.

Madeleine et René furent reconnus Justes parmi les Nations en 2023.

Émilienne et Aloys Roille

La famille Roille de Mamers accueillit Jacqueline dans la fratrie des enfants Abramczyk.

Émilienne et Aloys Roille furent reconnus Justes parmi les Nations en 2023.