Lavoir de Quincampoix

Chemin vers la forêt au carrefour de la D105

Le charpentier du village, en 1904, a édifié le lavoir, suite à des donations successives de trois parcelles de pré de 4 m², au bord du ruisseau des Défais, à la condition que les fermiers puissent y laver gratuitement. Cet abri couvert, avec son système de vannage sur le ruisseau, est estimé 500 F.

(Arch. dép. Sarthe, 2 O 212/8 et panneau)

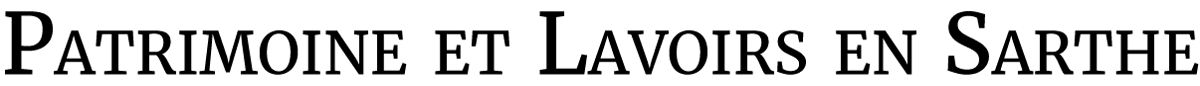

D’après cette carte postale du début du XXe siècle, il était composé d’un bâtiment à un pan avec deux ailes en retour; le tout entouré de bardage et couvert en ardoises. À cette époque le cours d’eau étant beaucoup plus large, une passerelle sur laquelle les laveuses du hameau ont posé devant l’objectif, permettait d’accéder au lavoir situé au niveau de la vanne (partie supprimée) depuis le pont. Des transformations n’ont conservé que la partie centrale.

Restauré en 1992 et réaménagé, c’est désormais un endroit bucolique qui nous invite au pique-nique, à l’abri, sur sa grande table. Chaudron et bassines, garnis de fleurs à la belle saison, ainsi que le poème de J.Y. ROSSO évoquent le souvenir de la lessive d’autrefois.

LES LAVEUSES

Dans ma jeunesse, il y avait les laveuses professionnelles

C’était leur métier, elles avaient leur clientèle

Les ménagères, une fois par semaine, lavaient le linge du ménage

Touts ces femmes du bourg et du voisinage

venaient au lavoir communal

Plus anciennement appelé « doué banal »

La source qui l’alimentait en été ne suffisait pas

Il fallait descendre à la rivière deux kilomètres plus bas

Ma mère, le matin, faisait la buée

La laveuse arrivait après déjeuner

On disait d’elles « ce sont les faiseuses de raisons »

Elles dégoisent sur Pierre, Paul et Gaston

On disait aussi plus méchamment

Elles lavent le linge et salissent les gens

Quand il y avait un bal au bourg

Ces commères étaient là tout autour

Si deux jeunes se regardaient de trop près dans les yeux

Elles chuchotaient « Les voyez-vous tous les deux »

Et le lendemain matin, au doué

On les avait vite fiancés et mariés

La pauvre fille était même enceinte avant d’avoir été dépucelée

L’une d’entre elles disait que sa voisine avait une angine

A midi l’angine était devenue une angine de poitrine

Après déjeuner, elles parlaient des poumons et du cancer

Le soir, la pauvre femme était bonne pour le cimetière

Elles connaissaient la richesse des gens

Et à quelques sous près, leur endettement

Si un moyennement argenté

Achetait une propriété

Elles se demandaient comment il avait pu payer ça

Après des heures de débat et ne trouvant toujours pas

Elles parlent de malhonnêteté

Et le soir, le voilà déjà menottes aux poignets

Les laveuses aimaient parler des infidélités

Des femmes légères, des encornées

Mais aussi, des hommes « chauds lapins »

Et ceux qui dans leur culotte n’avaient rien

Elles jacassaient ainsi du matin au soir

Ça partait d’un petit rien pour en faire toute une histoire

Après l’école, mon frère et moi allions aider la laveuse

A remonter au bourg brouette et lessiveuse

Elle restait avec nous diner

Mes parents ne manquaient pas de la questionner

Radio lavoir se mettait alors au travail

Nous savions tout dans les moindres détails

« Ce que je viens de vous dire est la vérité pure

Ça vient de bonne part et de source sûre »

On était obligé de la croire

Puisque tout avait été dit, commenté, analysé au lavoir

La machine à laver a tué cette petite profession

Et à cause d’une grande avancée de la mécanisation

Beaucoup de petits métiers ont disparu et c’est dommage

Car cela nous a amené un terrible fléau, le chômage

Nos laveuses ne sont plus là pour examiner et analyser cette situation

Elles auraient certainement trouvé une solution.

Lavoir de « la petite Boëlle »

Selon un témoignage, un autre lavoir public existait à 200 m de l’église, au lieudit « La petite Boëlle », sur le ruisseau qui traverse le bourg. Il était entouré et couvert de tôles et pouvait abriter cinq à six laveuses, bien avant les années 1930. Lors de sa démolition, son emplacement a été complètement rebouché et le ruisseau en partie busé.

Lavoir de Cordé

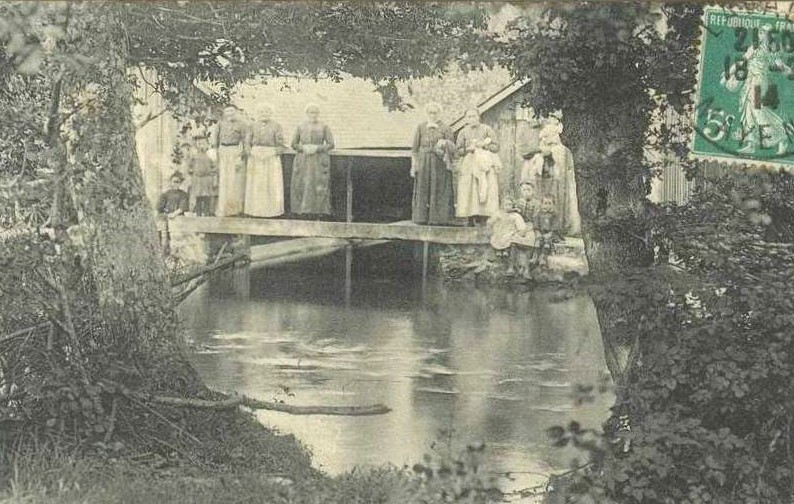

Le hameau de « Cordé », situé en limite de la commune de Mont-Saint-Jean, a longtemps vécu grâce aux « Forges de l’Aune », de Douillet-le-Joly, au charbon de bois et aux métiers de la forêt. Ces emplois peu rémunérateurs ont sans doute amené Alphonsine LENOIR et sa fille, en 1911, à devenir blanchisseuse puis lingère à son compte et, enfin, journalière en 1931 et 1936.

(Arch. dép. Sarthe 2 Mi 289 51)

D’après un témoin qui y accompagnait sa maman, ce grand lavoir était entouré d’un plessage en genêt. La carte postale montre que cette plante couvrait aussi une partie de la toiture. Une vanne régulait le niveau du Défays, important à l’époque.

Ce lavoir privé a été entretenu par les usagers jusque dans les années 1970.

Monument aux morts

Cimetière

1914 1918

Aux enfants de Mont Saint Jean

morts pour la France

Cette pyramide basse avec un cordon sculpté de feuillage entre sa base et le fût s’élève sur un espace gravillonné, délimité par des obus peints en noir, reliés par une chaîne. Elle est surmontée d’une croix de guerre ceinte d’une couronne et, en partie, voilée. À sa base, une sculpture est composée d’un casque avec rameau de chêne et d’olivier; une inscription: LA FRANCE VOUS DIT MERCI.

Deux canons crapouillots sont posés à l’avant du monument. Les noms de 52 soldats dont 13 disparus sont gravés en lettres dorées, sous la dédicace, sur une plaque fixée sur le fût. À la base, deux petites plaques pour, d’un côté, 5 victimes de la guerre 1939-1945 et de l’autre, une victime en Algérie. Des médaillons provenant de sépultures individuelles ont été posés sur la base. Des sépultures entourent ce monument, formant un carré militaire.

Le 26 novembre 1918, le maire propose un emplacement pour élever le monument à la mémoire des enfants de Mont-Saint-Jean Morts pour la France. Il suggère au conseil de choisir le terrain réservé aux concessions temporaires qu’on ne vend plus jamais et d’affecter quelques mètres-carrés le long de la petite allée faisant le tour du cimetière. L’importance du monument dépendant des souscriptions recueillies, fixera le nombre de mètres-carrés.

D’après la note du 25 février 1919 adressée au préfet, le maire envoie le plan du cimetière sur lequel les deux rangs teintés en noir correspondent aux concessions perpétuelles. Malheureusement ce plan n’a pas été archivé. Dans ce même courrier, le maire informe que l’emplacement réservé au monument a été choisi avec M. Gaullier, au point culminant du cimetière au bord de l’allée faisant le tour, le long du mur.

À la séance du 26 juin 1919, le maire fait observer que la somme de 1 000 F votée lors du conseil du 18 juin 1915 et approuvée par Monsieur le Préfet le 5 juillet 1915 est devenue insuffisante suite à l’augmentation des matériaux et de la main d’œuvre. Le conseil décide d’attribuer 1 500 F au budget additionnel de 1919 et d’autoriser le maire à traiter à forfait avec l’architecte pour l’érection du monument. Le traité rédigé sur une simple feuille de cahier, entre M. le vicomte de Dreux-Brézé, maire et M. Gaullier, architecte au Mans 112 rue de Flore, s’élève au prix global de 1 500 F, fournitures, transports des matériaux et travaux compris.

(Arch. dép. Sarthe 2 O 212/8)

Le journal « La Sarthe » relate l’inauguration des deux monuments élevés dans l’église et au cimetière, qui s’est tenue le dimanche 31 août 1919.

L’église, qui avait reçu une décoration spéciale, tentures de deuil, trophées de drapeaux voilés de crêpe, catafalque entouré d’un riche luminaire, avait peine à contenir la foule venue rendre un suprême hommage aux victimes de la Grande Guerre. […] Après la bénédiction du monument de l’église, la foule se rendit au cimetière. Derrière le clergé, marchaient les familles des victimes, le conseil municipal, avec à sa tête, le maire, le vicomte de Dreux-Brézé […] et toute la population.

Au cimetière, avant que le monument ne fût découvert et béni, M. De Dreux-Brézé prononça un éloquent discours […] que l’assistance applaudit à plusieurs reprises. Après la cérémonie, la foule défila devant le superbe monument, œuvre de M. Gaullier, du Mans, et où sont inscrits, sur une plaque de marbre, en lettres d’or, les 51 noms des morts et disparus de la commune.

La fête des morts de la guerre à Mont-Saint-Jean

Le dimanche 31 août 1919, Mont-Saint-Jean a rendu un très digne et très solennel hommage à ses morts de la guerre. Dans cette excellente paroisse, où la foi chrétienne est vive et l’union sacrée une tradition, la fête ne pouvait manquer d’avoir un caractère profondément religieux et touchant.

Pendant une dizaine de jours, toute une équipe d’ouvriers de M. GAULLIER, sculpteur au Mans, ont travaillé à dresser les pièces délicates ou massives qui, à l’église et au cimetière, composent les deux monuments destinés à transmettre aux générations futures les noms glorieux des soldats de Mont-Saint-Jean morts ou disparus au cours de la guerre.

M. le curé, d’entente avec M. le maire, avait pris les dispositions nécessaires au bon ordre de la cérémonie, car il fallait s’y attendre, tous les paroissiens s’empresseraient d’y assister. Elle fut annoncée le samedi soir par une sonnerie de toutes les cloches dont les appels, volant de colline en colline, semblaient une invitation des morts à l’adresse des vivants. […]

M. le curé monta en chaire.

« Toute la paroisse de Mont-Saint-Jean est debout pour honorer aujourd’hui ses morts au champ d’honneur. Cinquante et un des nôtres ont succombé. Leurs noms ne seront jamais assez glorifiés ; je dois les proclamer à nouveau » et il lut la funèbre liste. […] Ce monument est un simple tableau de pierre adossé au pilastre qui fait face à la chaire. Il est rehaussé d’une plaque de marbre noir sur laquelle sont gravés en lettres d’or les noms des soldats de la paroisse morts ou disparus. Encadré par deux sveltes colonnes, ce tableau repose sur une légère console et est surmonté d’un fronton triangulaire que domine la croix et que flanquent deux tourelles inspirées du couronnement du maître-autel.

Descendu de sa chaire, le pasteur revêtit ses plus riches ornements sacrés, vint se placer en face de cette pierre et, avant de la bénir, donna l’ordre de laisser tomber le sombre voile qui cachait encore les noms des chères victimes du devoir patriotique. Trop longue hélas ! en est la liste, mais combien glorieuse, entre deux drapeaux endeuillés émergeant d’un buisson de verdure persistante, symbole de nos éternels espoirs !

Reste la cérémonie du cimetière. On s’y rend en procession pendant que les quatre voix des cloches accompagnent de leurs clameurs attristées les chants et les prières de la foule. Grâce à de sages dispositions, chaque catégorie d’assistants [..] ont une place assignée, d’où ils pourront suivre, sans en perdre une parole, le magistral discours de M. le vicomte de DREUX-BREZÉ, maire de la commune, en souvenir de l’honneur des héros de la grande guerre. L’orateur fut écouté avec émotion et recueillement : il exprimait si fidèlement les sentiments patriotiques et chrétiens qui convenaient en cette circonstance mémorable.

M. le curé bénit solennellement le monument funèbre qui a la forme d’une pyramide. Assis sur un fondement solide et fait de matériaux qui résisteront au temps, il porte à sa base les attributs du poilu ; au-dessus, appuyée sur une grande couronne qui entoure complètement le monument, la Croix ; au somment une couronne d’immortelles, à demi recouverte d’un voile de deuil élégamment drapé, et soutenue en son milieu par la croix de guerre que tous ces braves ont si bien méritée, sur la face principale, gravés sur une plaque de marbre noir, les noms des héros.

Le De Profondis est chanté pour eux et on reprend le chemin de l’église en répétant les strophes du Benedictus qui devient d’une saisissante actualité :

« Béni soit le Seigneur Dieu d’Israël parce qu’il a visité son peuple et s’est chargé de le délivrer. Par Lui nous avons échappé à l’étreinte de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssaient. « Afin que n’ayant plus rien à craindre de ceux qui nous attaquaient, c’est Lui seul que nous aurons désormais à servir. »

archives diocésaines Semaine du fidèle du 31 août 1919

Monument paroissial

Nef

1914 Aux enfants 1918

de Mont Saint Jean

morts pour la France

Cet étroit monument architecturé blanc est apposé sur un pilier. Les noms de 51 soldats dont 13 disparus sont gravés en lettres dorées sur deux colonnes; le nom du curé de la paroisse est indiqué au bas. Sur un autre pilier, une plaque rend hommage à 5 victimes de la guerre 1939-1945 et à une victime en Algérie.

Ce monument est l’œuvre du sculpteur Gaullier comme le monument communal et a été inauguré le 31 août 1919.

Ce monument est un simple tableau de pierre adossé au pilastre qui fait face à la chaire. il est rehaussé d’une plaque de marbre noir sur laquelle sont gravés en lettres d’or les noms des soldats de la paroisse morts ou disparus. Encadré par deux sveltes colonnes, ce tableau repose sur une légère console et est surmonté d’un fronton triangulaire que domine la croix et que flanquent deux tourelles inspirées du couronnement du maître-autel.

extrait des archives diocésaines Semaine du fidèle du 31 août 1919.