Au bord des rivières

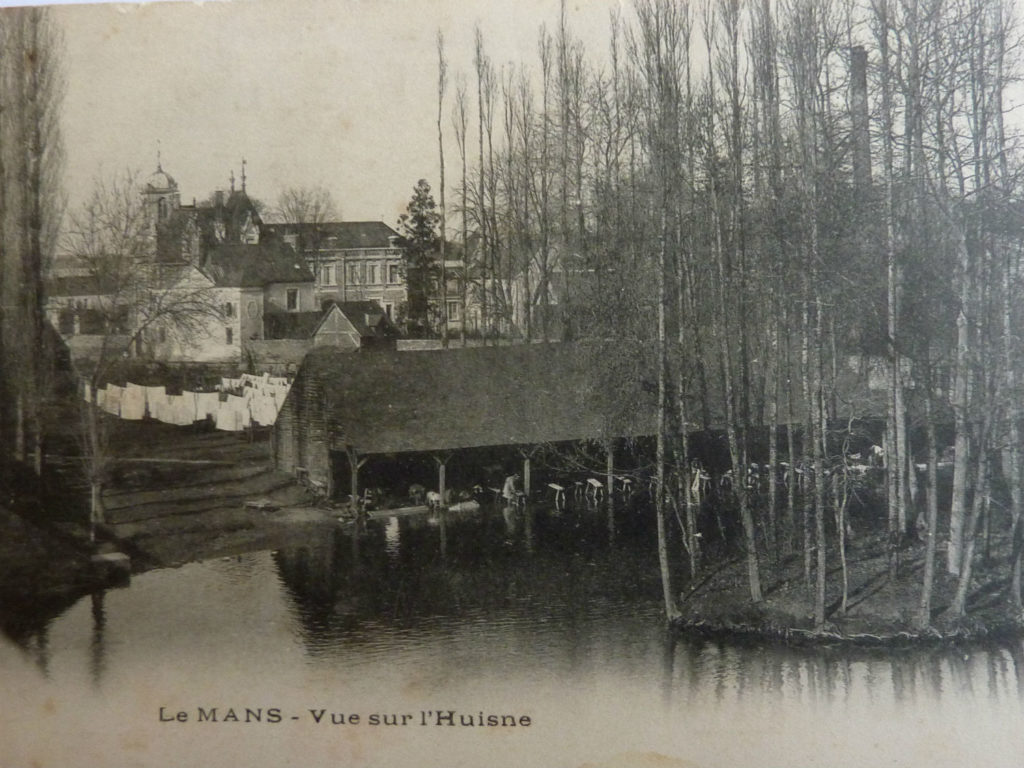

La ville traversée par la Sarthe et l’Huisne, offrait de nombreux emplacements pour laver et rincer le linge. Les femmes étaient installées soit dans leur boîte à laver directement au bord de la rivière, soit dans des lavoirs sur le bord de l’Huisne, soit comme le déplore J-R. PESCHE, en 1842, « l’habitude contractée par les laveuses de cette ville de se tenir debout, les jambes nues, dans la rivière, pour battre leur linge sur des selles élevées à la hauteur d’une table».

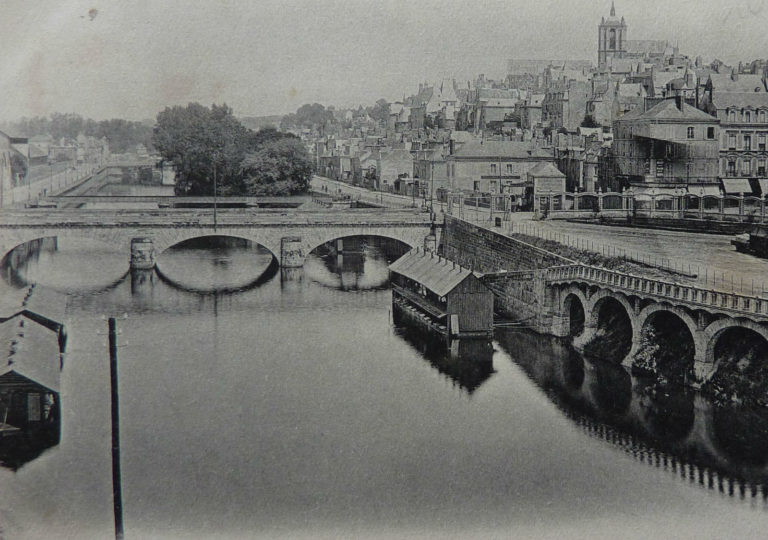

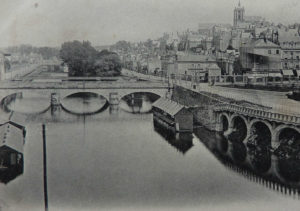

Toujours d’après J-R. PESCHE, « C’est […] avec satisfaction qu’on doit voir l’établissement qui vient d’avoir lieu d’un bateau-lavoir, placé près du pont Napoléon, dans lequel les laveuses se tiennent également debout, mais les jambes au sec, et à l’abri de l’intempérie de l’atmosphère, puisque ce lavoir est couvert. Il est à désirer que ces sortes de bateaux se multiplient ».

Ce bateau-lavoir est l’œuvre d’un charpentier en bateaux du Petit-Saint-Georges, François CHARRON. En 1834, il paie un fermage à la ville et accueille les laveuses à un prix modéré, établi par jour et par paquet de linge. Les travaux d’aménagement des quais en supprimant les accès directs à la rivière ont favorisé l’installation de ces bateaux-lavoirs.

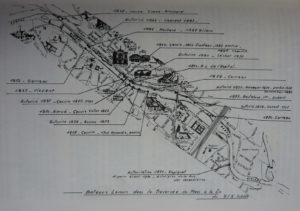

À la fin du XIXe siècle, une vingtaine s’échelonne dans la traversée du Mans, depuis le barrage d’Enfer jusqu’au port.

M. PAUMIER, lors de la séance du Conseil municipal du 15 juin 1895, déclare : « Il existe un service de bains publics et gratuits par mesure d’hygiène et de philanthropie en faveur des classes laborieuses […] Dans cet esprit, il serait judicieux d’organiser plusieurs lavoirs publics qui pourraient être mis à la disposition des femmes d’ouvriers, les jours de repos. On utiliserait alors des bateaux peu fréquentés le dimanche, par exemple, pour un coût raisonnable ». Ces bonnes intentions ont-elles été suivies d’effet ?

Dans la ville

Soucieuse de la salubrité et de l’hygiène du corps, la municipalité, au début du XIXe siècle, sous l’influence du préfet, le Baron d’AUVRAY, projette une extension des canalisations du réseau d’eau romain jusqu’au château et la Place des Halles (actuelle place de la République) en même temps qu’une meilleure distribution des eaux avec de nouvelles fontaines. Puis, face à une démographie en pleine croissance, elle va installer des usines pour puiser l’eau de l’Huisne au Gué de Maulny (1870) et à l’Épau (1907). À partir de 1878, les bornes fontaines remplacent les puits dispersés dans les carrefours et dans les rues et, l’industriel manceau, CHAPPÉE, emporte ce marché en 1897. Quelquefois des initiatives privées permettent aux femmes de ne pas laver dans la rue. Ainsi M. BARY, blanchisseur dans le quartier de la rue Basse (rue Nationale) «a fait établir dans un terrain qui lui appartient près la rue Mangeard, un lavoir public […] Ce lavoir est un bienfait pour les habitants de ces quartiers qui y trouvent toute l’année et en abondance de l’eau chaude incessamment renouvelée ; il importe donc de le conserver», note le Conseil municipal dans sa délibération de novembre 1868.

En 1861, M. P. LEGEAY, évoque la présence de trois lavoirs publics tenus par MM. Philippe BEAUFILS, rue Notre-Dame, MASSARD-CHABLE et Louis PETIOT.

La municipalité se préoccupe aussi de cette question. Ainsi en 1883, à l’asile de vieillards, « établissement des petites Sœurs des Pauvres », rue des Maillets, elle entreprend la construction d’une buanderie avec lavoir couvert et séchoir au-dessus.

En 1930, elle étudie le projet de piscine, bains-douches et lavoirs dans le quartier de la Cité des Pins. Dommage que cette initiative ait été ajournée car cette installation judicieusement conçue aurait regroupé les machines à laver et à essorer, deux cuviers, le séchoir dans la buanderie et le lavoir de 48 places d’un côté du bassin de natation, l’autre étant consacré aux bains-douches. Dans le quartier du Maroc, de l’autre côté de la route d’Angers, la SNCF a créé un lotissement pour loger ses employés avec un lavoir public, rue de Saintonge.

Nous n’avons pas trouvé de traces de lavoirs communaux. Malgré les initiatives privées, des femmes ont continué à fréquenter les bornes fontaines pour y laver jusque dans les années 1950, notamment, rue du Pré, selon un témoignage, et à laver directement dans la rue, d’après le cliché de la rue Saint-Pavin-de-la-Cité.

- Archives du Mans, 3 M 32, 1 M 28, O 2239,

- registres de délibérations Arch. dép. Sarthe, 3 S 86,362, 367 et 376

- Province du Maine, article «bateaux-lavoirs sur la Sarthe dans la traversée du Mans», André COUTARD, tome 5, 1991, p395-406 et tome 6, 1992, p 31-38

- Dossier Université du Temps Libre «L’eau, l’hygiène et la salubrité publique au Mans» (1816-1907) 2010

- «Le guide du voyageur au Mans et dans la Sarthe», P. LEGEAY 1861

- «Tendre regard de Charles Mayer», coédition Maine Découvertes, Conseil général de la Sarthe et ville du Mans, 1996

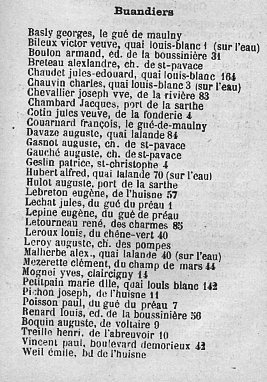

Des buanderies

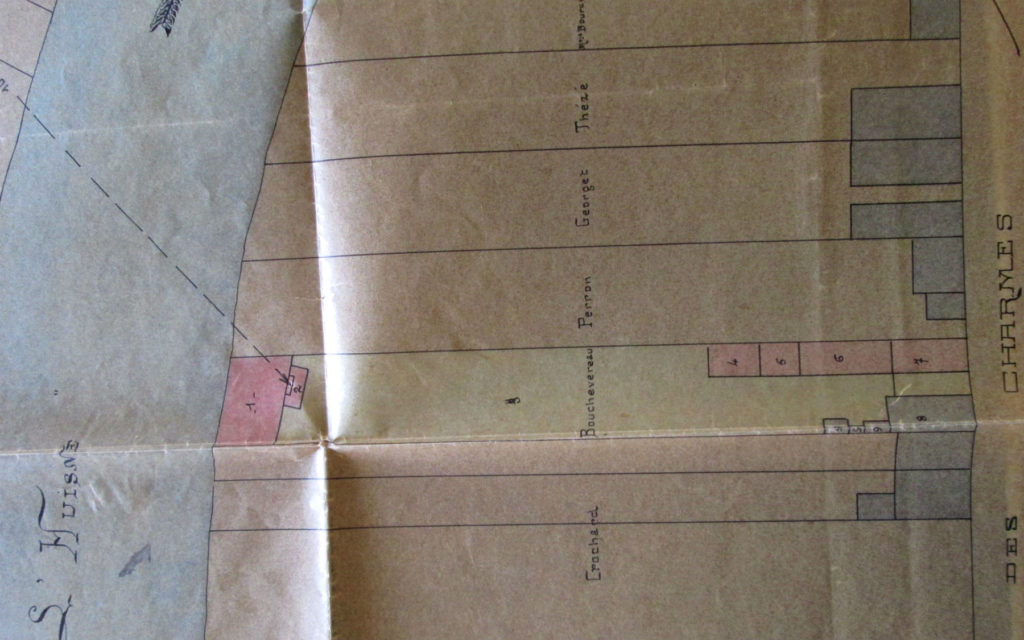

Juste avant la Grande Guerre, des autorisations sont sollicitées auprès du préfet pour installer une buanderie à vapeur dite « blanchisserie hygiénique » rue du Miroir, une « blanchisserie mécanique » sans usage de chlore, rue d’Australie et une buanderie pour la garnison du Gué de Maulny. Dans celle-ci, en 1911, grâce à l’énergie hydraulique de l’Huisne, le linge est brassé dans les trois cuviers et les deux « laveuses » avant de passer dans le « séchoir chaud ». Quant à M.BOUCHEVEREAU, buandier, au 97, rue des Charmes, il projette « l’installation d’un lavoir avec machine à laver », sur sa parcelle, entre la rue et l’Huisne.

(Arch, dép, Sarthe 5 M 146)

sur le plan de la buanderie: 1.lavoir avec logement du moteur; 4 buanderie; 5 magasin au linge; 6 séchoir à air chaud; 7 lingerie (sur 4,5,6,7 séchoir à air libre) 8 habitation et dépendances

Ces blanchisseries de conception nouvelle, vont-elles résoudre le grave problème de pollution des rivières? Depuis le XIXe siècle, les riverains ne cessent de montrer leur exaspération contre les rejets des teintureries et des amidonneries dans la Sarthe. À Pontlieue, ils incriminent la blanchisserie des fils et toiles de chanvre au chlore de M.VÉTILLARD, et le lavage des torchons employés pour essuyer les locomotives de la Cie de L’Ouest, chez M.JANVIER. Des dépôts de graisses lourdes se forment et des trainées d’huile apparaissent sur l’Huisne, gênant les laveuses du lavoir Quentin situé juste en aval de l’abreuvoir et du lavoir Benoît, en aval du pont de Pontlieue.